Кинопрокат дореволюционной России изобиловал эротикой

«Смерть, страсти, преступления, извращения, безумие, мистицизм, космополитизм, порнография почти безраздельно владели экраном» — так французский теоретик и критик кино Жорж Садуль описал репертуар дореволюционного российского кинематографа.

Даже если он и сгустил краски, то ненамного. После того, как в начале 1896 года все те же французы завезли в Россию новый вид искусства, более десяти лет в наших кинотеатрах крутили ленты на любой вкус. Включая самый низменный. Власти опомнились лишь к 1908 году, ужесточив цензуру. Но было поздно — все, кто хотел, не просто вкусили запретного плода, но и подсели на «клубничку».

Парижский жанр

Западные кинопромышленники очень быстро захватили русский кинорынок. Вплоть до 1907 года, когда в России сформировалась собственная киноиндустрия и выстроилась система проката, на экранах империи демонстрировали преимущественно экспортные ленты. Иностранцы в буквальном смысле навязывали нашим зрителям собственную продукцию, формировали вкусы публики.

На первых порах массовое распространение получили стометровые фильмы продолжительностью около пяти минут. Из 6–8 лент составляли кинопрограммы. В первом блоке — хроника и видовые картины, во втором — жанровые. Если программа шла вечером, ближе к концу, «на сладкое», крутили пошленькие эротические одночастевки. «Сладкое» пользовалось у зрителей огромной популярностью, а поскольку в большинстве случаев было французского производства, то получило название «парижский жанр».

Содержание этих фильмов сводилось к изображению похоти, но в пределах, дозволенных цензурой. Которая, впрочем, больше была озабочена тем, чтобы на экраны не попадала политическая крамола, а на эротику смотрела сквозь пальцы. Чем и не преминули воспользоваться кинодельцы: когда в программе присутствовали фильмы «пикантного содержания» (так значилось в афишах) хозяева кинотеатров повышали плату за вход. Ну а французские производители охотно штамповали все новые эротические киноподелки для России, которую считали особенно «развращенной и элегантной».

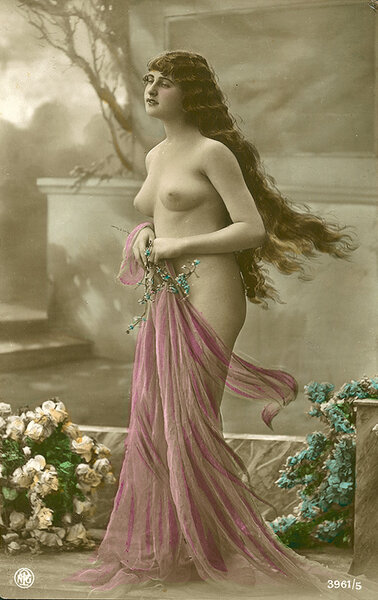

Специальных журналов не было, поэтому любители «клубнички»

отправлялись в кино или покупали особые открытки.

Язык фривольных жестов

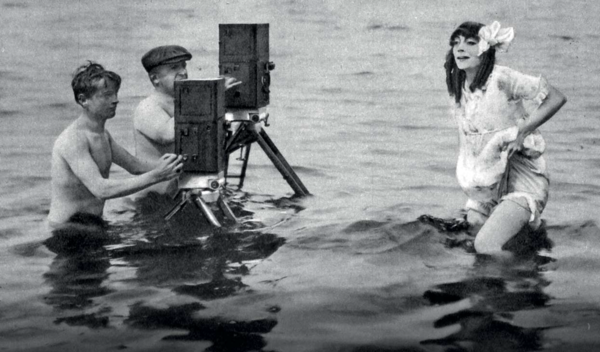

Не следует думать, что дореволюционная киноэротика — это непременно показ обнаженного тела. Как раз «обнаженка» в тех лентах редкость. Актрисы чаще всего снимались в купальных костюмах либо в плотно обтягивающих трико. Плюс — традиционные эротические аксессуары (прозрачные ткани, меха, перья).

Опять не будем забывать, что кинематограф был немым и его немота требовала системы выразительных средств. Вот несколько примеров «эротической» киножестикуляции:

• Барышня уперла руку в бок.(Такая поза читалась как вызывающая, вульгарная.)

• Качание бедрами, походка с подвиливанием бедра. (Признак женщин легкого поведения.)

• С виду приличная барышня прилюдно поднимает руки, чтобы поправить прическу. (Трактуется как эротический жест, так как при этом эффектно выделяется грудь).

• Барышня подтягивает чулки. (Полуобнаженная женская ножка — традиционный фетиш-объект).

А кроме того: томность взгляда, позы «полулежа», эффектное курение и еще более эффектное прикуривание (сигарета от сигареты), «невольное» прикосновение, выразительное покачивание ногой.

Дореволюционная киноэротика — намекающая, заставляющая зрителя включить воображение, чтобы «дорисовать» нужную сцену. В отличие от порнографии, которая — что на заре кино, что сейчас — неоригинальна и начисто лишена воображения.

Порнографическое кино в дореволюционной России тоже было. И тоже made in France. Там производство этого кинопродукта к концу 1900‑х достигло такого масштаба, что под давлением общественности полиция устраивала налеты на парижские киноателье, где штамповались непристойные фильмы. По решению суда километры изъятой пленки демонстративно утопили в Сене.

В России «пикантные фильмы» в Неве или Москва-реке не топили. Зато в феврале 1908 года московским градоначальником назначили генерал-майора Александра Адрианова, до того занимавшего должность военного судьи столичного военно-окружного суда. С его подачи власти обратили внимание на засилье «парижского жанра» на киноэкранах, и уже к концу года в стране был сформирован штат цензоров кинематографа. До того цензуру киноиндустрии осуществляли органы, занимавшиеся вопросами театра, однако их деятельность носила формальный характер.

Церковь в восторге

Сильнее всех киноцензуру приветствовала церковь, считавшая фильмы «бесовским зрелищем». (По этой причине посещение кинотеатров для духовных лиц было равносильно согрешению.)

Еще на заре ХХ века митрополит Филарет взывал к бдительности родителей: «Не пускайте своих детей в Синематограф!» С одной стороны, вроде как проявление мракобесия. Но с другой... Количество сцен преступлений, насилия, эротики в кино действительно зашкаливало. Так что родители и сами приветствовали ограничительные меры: «Цензуры дайте для этих электрических зрелищ, цензуры строгой и литературно-нравственной!»

«Справедливо кинематограф называют “великий немой”, — писал епископ Сарапульский Амвросий. — Этот “немой” сильнее дурной книги, вернее худого театра развращает всех и грамотных и безграмотных». Амвросий был убежден, что «всенощные богослужения способны во много раз лучше самых хороших картин... облагородить душу».

Запрет на слезы

Вскоре последовали первые закрытия кинотеатров, нарушавших запрет на демонстрацию непристойных фильмов. Правда, единого мнения ни у искусствоведов, ни у цензоров по вопросу, «где проходит грань между пристойным и непристойным», не было. Так что палку зачастую перегибали. Доходило до абсурда: на четной стороне Невского проспекта лента «Анна Каренина» была запрещена к демонстрации, а на нечетной оставалась разрешена.

Схожие проблемы существовали и в других странах. «Бесспорно, что цензура при существовавших тогда условиях была необходима, но дело оборачивалось так, что цензоры словно нарочно старались не давать дорогу фильмам, — десятилетия спустя вспоминала секс-символ немого кино, датчанка Аста Нильсен. — Например, сначала запрещали сцены, в которых я плачу, из тех соображений, что, мол, искренние слезы могут произвести слишком сильное впечатление на нервного человека. Возбранялось показывать крест на экране; вырезали целую сцену, где я играла больную девушку, лежавшую в католической больнице, где в полном соответствии с действительностью на стене висел крест. И, наконец, нравственность! Развод считался безнравственным, а посему запрещался. Внебрачные дети — неприличие, а посему в кино их не может быть».

Цензурная политика била по карману кинопромышленников. Убытки несли и производители, и прокатчики, и владельцы кинотеатров. Приходилось идти на ухищрения (так, «парижский жанр» заменили на «жизнь Парижа»), устраивать закрытые показы, раздавать взятки за получение прокатного удостоверения.

Только для взрослых!

Киношники искали любые пути для попадания своей продукции на экран. В том числе использовали зазывную непристойную рекламу. Например, фирма «Кинолента», рекламируя новый фильм «Страсть безрассудная», кричала с афиш: «Только для взрослых! На почве половых болезней! Потрясающие впечатления!». Однако содержание картины не соответствовало этой рекламе.

О чем-то подобном вспоминала и Аста Нильсен: «Со стен и заборов

кровавые плакаты оповещали о моих фильмах. Кошмарные, низкопробные афиши изображали меня в сценах, которых и в помине не было в фильмах. Чтобы показать разбитое сердце, меня изображали в кричащих красках с распоротой грудью, из которой вываливается кровоточащее сердце».

«Халтуристы» наступают

К началу 1910‑х в России возникли сопоставимые с ведущими европейскими кинофабрики (Ханжонкова, Тимана, Ермольева, Харитонова). Это были акционерные общества с крупным оборотным капиталом, где производство фильмов было поставлено на поток, в главных ролях снимались сплошь звезды, а дистрибуцией картин занимались собственные прокатные конторы.

В тени гигантов пытались выживать многочисленные карликовые кинофирмы, располагавшие либо крошечными павильонами, либо взятыми в аренду чужими киноателье. «Карлики» (презрительно именуемые «халтуристами») со скудными бюджетами могли выдавать на-гора лишь по нескольку лент в год. При таком раскладе провал в прокате хотя бы одной фильмы мог повлечь банкротство всего предприятия.

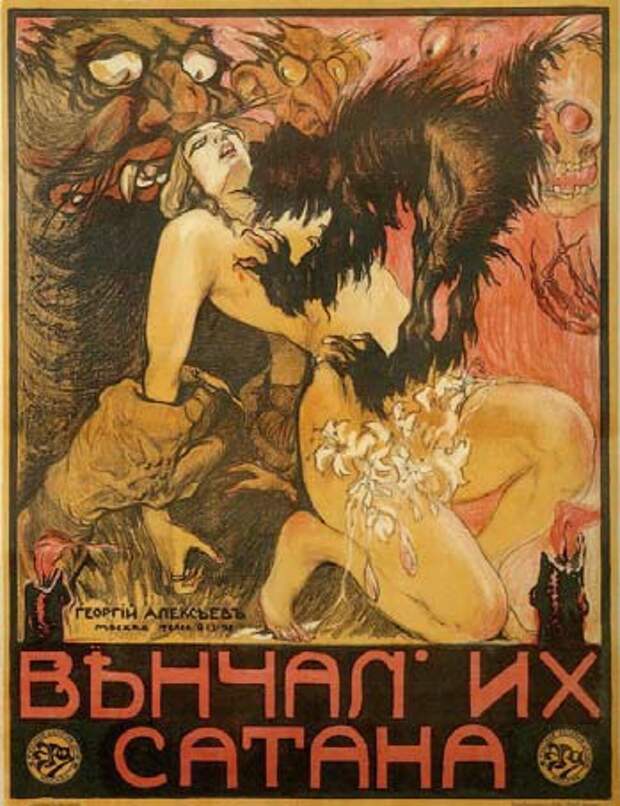

Кинематограф взялся активно эксплуатировать литературу. Сюжеты картин усложнились, метраж неизбежно увеличивался. Теперь кинопрограммы формировались из меньшего количества фильмов, а формат одночастевок уходил в прошлое. Это ударило в первую очередь по «халтуристам». Отныне при малых затратах они могли сорвать большой куш лишь «сенсационными» лентами. И тогда «карлики» решили сыграть на теме, которая доселе считалась исключительно французской.

«Халтуристы» тоже взялись за экранизацию литературы. Только бульварной и той, что проходила по разряду полупорнографической. «Арцыбашевщины», как окрестили ее в народе (по фамилии Арцыбашева, автора скандального романа «Санин»). Причем как отечественной, так и иностранной.

С иностранной совсем просто. Брался модный авантюрный или любовный роман. Пьера переименовывали во Владимира, Генриетту — в Ларису, Джорджа — в Ваньку. И сценарий готов. Самого иностранца, понятное дело, не уведомляли.

Со своими авторами особых проблем также не возникало. Россия переживала бум всего эротического, включая литературу. Знаменитый юрист Анатолий Кони метко окрестил этот жанр «словоблудным онанизмом».

«Халтуристы» заказывали сюжеты писателю Анатолию Каменскому, чье творчество было наполнено болезненной эротикой; экранизировали пикантные эпизоды из любовных романов необычайно популярных писательниц — Евдокии Нагродской, Анастасии Вербицкой, Анны Мар (имела неоднозначную репутацию, ее книжки были с оттенком любовного садизма); грызлись за право снять очередной бестселлер плодовитого «графа Амори» (Ипполит Рапгоф, автор «Истории дамских панталон», «Безумных ночей Парижа» и прочей чепухи). В общем, все худшее, что порочило кинематограф в глазах общественности, развращало зрителей и портило их вкус, было делом рук «халтуристов». Причем развращало не только зрителей, но и актеров. Особенно начинающих и тех, что «рублем соблазняемы». Известный актер и режиссер немого кино Иван Перестиани вспоминал, как начинающий, которого они пригласили сняться в картине по произведению Льва Толстого, отказался и пошел к «халтуристу», чтобы за более высокий гонорар сыграть роль в порнографическом «Дневнике горничной»...

Но вот что любопытно: с началом Первой мировой войны в дела цензуры взялось активно вмешиваться еще и МВД, запрещая фильмы, которые могли бы вызвать нарушения общественного порядка, оскорбить религиозные, патриотические и национальные чувства. Трактовка — более чем широкая. Неудивительно, что у крупных кинопромышленников образовались проблемы, связанные с обходом новых цензурных барьеров. А вот «халтуристов», напротив, стали теребить меньше. Порой даже закрывали глаза на то, что отдельные фильмы демонстрировались без цензурного разрешения, на ночных киносеансах.

По одной из версий, прокат «аморальных» фильмов в последние годы империи и вовсе негласно поощрялся. Дескать, в суровых военных условиях такое «искусство» отвлекало зрителя от насущных проблем. Уж лучше «парижский жанр», чем «русский бунт».

«Оголенность имеет отношение к сексуальной проблеме; обнаженность — к проблеме эстетической. Несомненно, что всякая нагая женщина вместе с тем и голая; но отнюдь не всегда, и не всякая голая женщина одновременно и нагая».

Николай Евреинов (1879–1953) режиссер, драматург, философ

Автор текста: Игорь Шушарин

__________ * * * __________

Модная датская тема

До революции в России были популярны датские фильмы. Отчасти этот феномен можно объяснить зашкаливавшим интересом публики к скандинавским писателям (Ибсен, Гамсун, Стриндберг).

Помимо прочего, датский кинематограф положил начало теме «белых рабынь» (проституция публичных домов). Первый русский фильм о том же появился в 1912 году («История, каких много»).

В дальнейшем тема будет активно эксплуатироваться. Вплоть до двух подряд экранизаций скандальной «Марьи Лусьевой» (роман Александра Амфитеаторова, «раскрывающий перед читателем все секреты тайной проституции») и знаменитой купринской «Ямы», демонстрация которой была запрещена по причине непристойности.

Свежие комментарии